III Domenica di Pasqua (Anno C)

At 5,27b-32.40b-41;

Sal 29;

Ap 5,11-14;

Gv 21,1-19

COMMENTO BIBLICO-MISSIONARIO

Ripartire dall’essenziale

È significativo che nella terza domenica di Pasqua ascoltiamo il racconto della terza apparizione del Cristo risorto nel Vangelo di Giovanni, come segnala l’evangelista stesso: «Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti». Sarà anche l’ultimo episodio di Gesù con i suoi nel quarto Vangelo, che afferma comunque alla fine: «Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere» (Gv 21,25). Tale affermazione include implicitamente, da una parte, le altre azioni/apparizioni di Gesù non riferite nel libro, e dall’altra, fa intuire l’importanza esemplare di ogni cosa che l’evangelista ha scelta per tramandare ai posteri. E ciò vale particolarmente per questa terza e ultima “manifestazione” del Risorto secondo la cronologia giovannea. Tramite i sottili dettagli dell’incontro e del dialogo di Gesù con Pietro, il racconto trasmette alcuni messaggi fondamentali sulla vocazione apostolica di Pietro, dove si può anche intravedere di riflesso l’essenza della vita missionaria dei discepoli del Risorto in ogni tempo.

1. Presso «un fuoco di brace»

Sono assai curiose le circostanze di questa terza apparizione, che viene nominata dall’evangelista come un “manifestarsi” di Cristo. Ogni dettaglio risulta unico, sui generis, con un forte carico simbolico spirituale da meditare, scrutare, gustare. Del resto, il discepolo, autore del racconto, sembrava portare costantemente nel cuore quell’incontro indimenticabile con il Maestro risorto, così che lo ha raccontato con tanta precisione nei dettagli e allo stesso tempo con una ricchezza spirituale incredibile. Vorrei tanto condividere con voi tutte le finezze letterario-teologiche di questa narrazione evangelica, perché sono molto belle e fanno sperimentare di più l’incontro del Risorto con i suoi discepoli. Tuttavia, per risparmiarvi il tempo mi soffermo solo su un punto, accennando agli altri magari di passaggio.

Si tratta della presenza di «un fuoco di brace» nell’ambientazione dell’episodio. Tale menzione, apparentemente casuale e insignificante, risulta molto interessante per due aspetti.

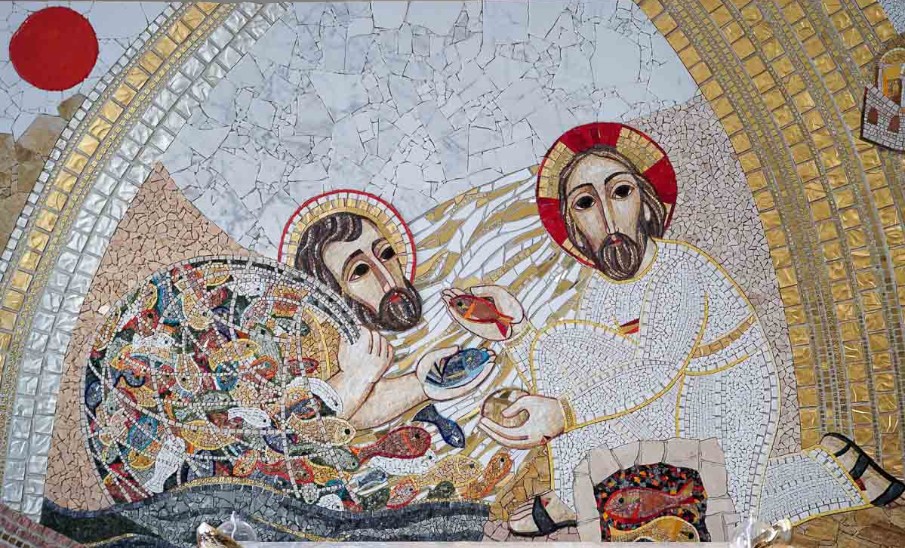

Anzitutto, l’evangelista racconta che dopo la pesca miracolosa, «appena scesi [i discepoli] a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane». Si tratta quindi del fuoco con cui Gesù preparava per i suoi discepoli la colazione a pesce arrostito con del pane. In effetti, Egli, come narrato nel vangelo, li invitò esplicitamente «venite a mangiare» e, probabilmente ai più timorosi, «Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce». A proposito, vediamo qui per l’unica volta nei vangeli un Gesù cuoco, un Gesù che cucinava per i suoi. Inoltre, il fatto che mangiavano pesce al mattino, non deve sorprendere o scandalizzare nessuno, soprattutto quelli abituati alla colazione leggera a caffè con biscottini, perché così si fa ancora in molte culture asiatiche (e altrove). Anzi, il pesce arrostito (con pane o riso) sarà addirittura segno di una colazione solenne festiva.

Si può vedere qui qualche allusione alla cena “eucaristica”, dove il gesto di Gesù (“prese il pane e diede a loro”) è lo stesso? Forse sì, ma forse anche no (perché le somiglianze sono un po’ troppo vaghe). In ogni caso, la terza apparizione/manifestazione del Risorto ha così al centro un pasto conviviale, di condivisione e di comunione tra Lui e i suoi intimi discepoli. In questa prospettiva “comunionale”, sembra significativo che per il pasto, anche se Egli aveva già preparato il tutto necessario (fuoco, pesce, pane), richiedeva comunque ai discepoli di contribuire con ciò che avevano preso, seguendo la sua indicazione: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Anzi, egli prima aveva addirittura chiesto a loro in modo cordiale «Figlioli, non avete nulla da mangiare?», come se Egli dipendesse totalmente dal risultato del loro lavoro, per spingerli a ripartire con una nuova pesca (altrimenti, tutti sarebbero rimasti con lo stomaco vuoto). I pescatori di Galilea sono invitati a partecipare nuovamente nella comunione di intenti, di azione, di vita con il Maestro risorto, per continuare ancora la missione di pesche miracolose sotto la sua guida (a distanza) e per condividere poi con Lui il frutto straordinario della loro fatica: «In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre» (Gv 14,12). La condivisione del cibo indica la condivisione della vita e missione.

La menzione di «un fuoco di brace» sembra avere un’altra funzione ancora più importante per ciò che segue nel racconto, vale a dire per la celebre conversazione tra Gesù e Simon Pietro, dopo che «ebbero mangiato». Tale espressione, curiosamente, ricorre ancora solo un’altra volta nel vangelo di Giovanni, nell’episodio del triplice rinnegamento di Pietro durante la passione di Gesù: «Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco [di brace], perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava» (Gv 18,18). Le due scene quindi si richiamano a vicenda tramite quest’immagine comune ed esclusiva, un dejà vu non solo per i lettori attenti del vangelo ma anche e soprattutto per i protagonisti del racconto, Simon Pietro per primo. Sul piano letterario, per collegare i due episodi, il “fuoco di brace” sarà il segno più forte della forma di triplice domanda di Gesù a Pietro, per ottenere una triplice confessione dell’amore, perché il numero tre è semplicemente un simbolo convenzionale della completezza. In altri termini, non si può affermare che, poiché Pietro aveva rinnegato Gesù tre volte, è stato intepellato tre volte sull’amore. La conversazione intima tra Gesù e Pietro dopo il pasto non è a una specie di resa di conti (come se Gesù facesse secondo la logica: poiché mi hai rinnegato tre volte, io devo allora farti confessare altrettante volte per pareggiare il conto). Essa è, in vece, l’occasione che Gesù vuole creare per Pietro, affinché questi possa professare di nuovo il suo amore per Gesù, quell’amore “danneggiato” dal suo rinnegamento presso un simile fuoco di brace. Tale professione di amore, che aiuta a un rendersi più cosciente di esso, sarà fondamentale per la missione particolare che il Risorto affiderà a Pietro.

2. «Mi ami più di costoro?»

Le tre domande di Gesù e le altrettante risposte di Pietro sono oggetto di molti commenti e studi approfonditi fin dall’antichità cristiana. Anche qui, per la nostra breve riflessione, non intendo esporre tutte le possibili spiegazioni sulle sfumature dei due vocaboli diversi per la nozione di amare usati nelle domande di Gesù e nelle risposte di Pietro. Sottolineo solo l’importanza della prima domanda di Gesù che in realtà giace sottintesa nelle altre due, come pure l’ultima risposta di Pietro che sembra di segnare proprio il culmine della sua professione di amore.

Ecco la prima domanda di Gesù a Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Pietro è chiamato solennemente con nome e “cognome”, vale a dire la menzione del nome di suo padre. Tale modo richiama il momento solenne quando Gesù lodava Pietro dopo la sua professione di fede presso Cesarea di Filippi (cf. Mt 16,17). Proprio il parallelismo tra le due situazioni ci fa intuire l’importanza del momento e delle stesse parole di Gesù per Pietro: «Mi ami più di costoro?». In realtà, è qualcosa che Gesù già chiedeva a tutti i seguaci nella forma di dichiarazione durante il suo ministero pubblico: «Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me» (Mt 10,37) o ancora più forte nella versione lucana: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami [lett. odia] suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo» (Lc 14,26). Tale amore esclusivo per Gesù è ora richiesto direttamente a Pietro e, nel contesto della narrazione, si chiede di amare Gesù non solo più di tutte le altre persone attorno, ma anche di tutte le cose che Pietro finora amava, inclusi il suo mestiere («io vado a pescare» – disse Pietro all’inizio dell’episodio) e la sua stessa vita. Non a caso perciò, a conclusione della professione di Pietro, Gesù ha rivelato il futuro «con quale morte egli avrebbe glorificato Dio», dove l’espressione così formulata sembra di implicare proprio il martirio – testimonianza con la vita. Sarà quell’amore esclusivo per Gesù che lo porterà a tale fine, a tale “glorificazione a Dio”, che è mancata a Pietro in precedenza.

Pietro sembra di aver capito il suo fallimento nell’amore solo dopo che Gesù aveva insistito per la terza volta. Se “non c’è l’amore più grande di questo: dare la vita per i suoi amici”, come Gesù ha dichiarato, e se Pietro aveva promesso a Gesù di dare la sua vita per Lui, Pietro ha fallito non solo nel mantenimento della promessa ma anche nell’amore. Perciò, abbiamo alla fine un Pietro “addolorato” che risponde con più umiltà, con una formulazione diversa dalle precedenti, più “cristo-centrica” e non con tanta sicurezza “Certo, Signore”: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Solo Gesù conosce quanto amore e quanto esclusivo un discepolo ha per Lui. E ogni discepolo è chiamato a riconoscere questa verità per rinnovare costantemente il suo amore per Gesù, che per primo ha amato i suoi sino alla fine, quella in croce. Questo vale ancora di più per Pietro a cui Gesù vuole ora affidare la missione di prendersi cura di tutte le Sue pecore, letteralmente di pascerle e pascolarle, di fargli mangiare e proteggerli dai pericoli. A quanto pare, Pietro ha capito bene l’intenzione del Maestro, perché scriverà agli altri “pastori” della Chiesa l’esortazione commovente riguardante la vera cura del gregge affidato secondo il pensiero di Gesù, il “Pastore supremo” (leggi 1Pt 5,1-4). Inoltre, solo un tale amore umile che si appoggia sull’Amore più grande di Gesù potrà dare forza, sapienza, e coraggio al discepolo di testimoniare il Cristo, di parlare di quell’Amore a tutti, non con arroganza, ma con umile fermezza di “obbedire a Dio piuttosto agli uomini”, come Pietro ha fatto nel brano ascoltato oggi dagli Atti degli apostoli.

3. «Seguimi» – l’ultima chiamata del Risorto

È significativo che l’invito di Gesù a Pietro risuona solo alla fine, dopo il rinnovamento dell’amore e la rivelazione della morte di Pietro. Di più, se nei vangeli sinottici tale imperativo esplicito per Pietro è stato fatto all’inizio delle attività pubbliche di Gesù, nel vangelo di Giovanni esso si trova solo qui, durante l’ultima manifestazione del Cristo risorto. Cosa significa?

Dal punto di vista spirituale, la vocazione che Pietro ha ricevuto nel passato si rinnova anche dopo la risurrezione, e ciò sempre nel segno dell’amore. In altre parole, nella comunione con il Cristo risorto anche la vocazione di Pietro è rinata ed entrata nella nuova dimensione. È stata riconfermata, rinforzata, rettificata, e tutto ciò in vista alla continuazione della missione compiuta da Cristo. Questo sarà anche l’invito di Cristo risorto a tutti i suoi discepoli missionari di oggi per rinnovare, anzi rifondare l’amore esclusivo per Lui. In questa domenica come ogni giorno di questo Tempo pasquale, bisogna rientrare davvero in una comunione personale più stretta con Gesù risorto per risentire nel cuore la sua voce che chiama ogni discepolo suo per nome: “Mi ami più di costoro? Seguimi”.