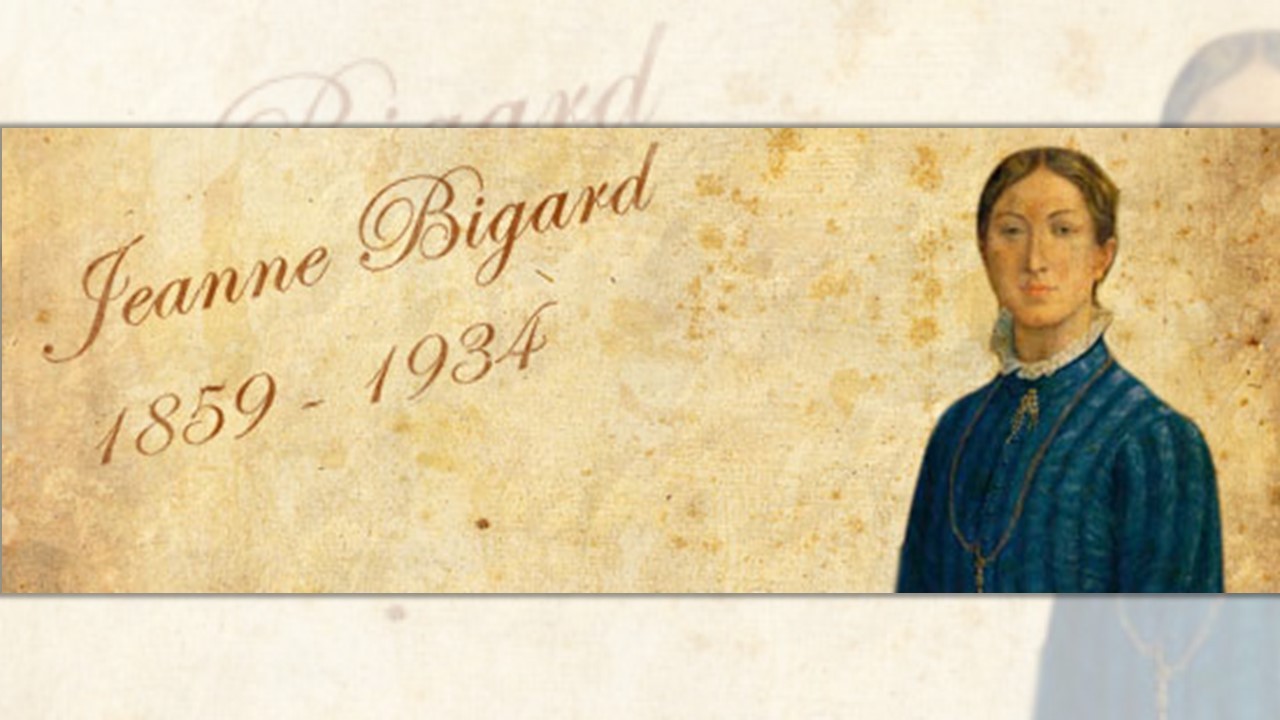

90° ANNIVERSARIO DELLA SALITA AL IL CIELO DI JEANNE BIGARD, FONDATRICE DELLA PONTIFICIA OPERA DI SAN PIETRO APOSTOLO

Jeanne Bigard nasce in Normandia da una famiglia benestante l’8 dicembre 1859. La sua formazione e la sua personalità devono molto a sua madre Stéphanie che le trasmette un vivo interesse per la vita spirituale e condividerà con lei ogni impegno e sacrificio. Jeanne maturerà un profondo interesse per gli operai del Vangelo. Con la madre, ha cominciato a lavorare per le missioni. Vi erano state portate dall’Opera apostolica, fondata nel 1835 da Marie Du Chesne, e che aveva come scopo essenziale la confezione degli oggetti di culto e il corredo personale per i missionari. Collaborando alla missione in unione con questa opera, le Bigard avevano l’opportunità di corrispondere direttamente con i missionari e di inviare i lavori delle loro mani e le loro offerte. Sempre di più, i bisogni di sacerdoti, missionari e del clero indigeno le toccheranno il cuore e si dedicherano alla preparazione di quanto occorre al ministero sacerdotale, specie per il culto.

Scrivevano ai missionari e ricevevano da loro delle lettere che le informavano delle loro attività, dei loro bisogni e dei loro progetti. Si rendevano conto come le missioni fossero sconosciute al grande pubblico e come invece fosse appassionante il lavoro che in esse si faceva. Le Bigard aprirono i loro occhi e la loro anima sulla urgenza e necessità che le Chiese di missione avessero un loro clero.

I missionari coi quali le Bigard tenevano più frequenti relazioni erano i Padri della Società delle Missioni Estere di Parigi (MEP), in missione in Manciuria, Corea e Giappone. Questi missionari, sempre disperatamente a corto di mezzi finanziari, volgevano lo sguardo verso queste signore che li aiutavano già attraverso offerte per messe e oggetti religiosi. Il primo protetto delle Bigard fu un missionario a Kyoto in Giappone, Padre Aimé Villion, attraverso il quale hanno contributo alla costruzione della chiesa San Francesco Saverio di Kyoto.

Quando la richiesta di Mons. Jules-Alphonse Cousin raggiunge Jeanne Bigard, fu per lei il raggio di luce che illuminò il suo sentiero: ebbe la precisa convinzione che fosse la voce di Dio che le tracciava un impegno spirituale e fattivo da compiere. Con esaltazione e zelo straordinario si infiammò e trascinò col suo slancio anche la madre per organizzare la raccolta dei fondi necessari. Prendono la risoluzione di ridurre le loro spese personali, di ritirarsi in due piccole stanzette, evitanto grandi spese, comodità e beni di ogni sorta, per poter aiutare meglio le Missioni di Mons. Cousin, inviando più denaro per suoi seminaristi e più indumenti ai sacerdoti.

Impegnate nell’adozione dei seminaristi giapponesi, le Bigard vollero raggiungere gli altri missionari, estendendo ad altre missioni il loro generoso interesse. Avendo però l’attenzione più fissa al clero indigeno, esse raccolsero informazioni dai vescovi e vicari apostolici delle Missioni Estere di Parigi. Dai missionari di tutte le parti sia in India, Cocincina, Manciuria, Africa, ricevano la stessa notizia che dalla formazione del clero locale dipende l’avvenire delle missioni, ma che la mancanza di mezzi non permette loro d’accogliere le numerose vocazioni che si presentano.

Jeanne, che bonariamente si soprannominava “testa di ferro” per la tenacia e l’ostinazione, comprende presto che questo impegno - per la sua prospettiva di lungo periodo - esige un movimento organizzato che se ne faccia carico: tra il 1889 ed il 1896, questa associazione prenderà forma e sarà l’Opera di San Pietro apostolo che avrebbe avuto queste finalità:

- Raccogliere denaro per fondare borse di studio nei seminari di missione o almeno pagare delle quote annuali per la pensione dei seminaristi fino al sacerdozio.

- Confezionare, per puro amor di Dio e senza alcuna retribuzione, i paramenti e i lini sacri per gli ordinandi, senza dimenticare di unire i vasi sacri necessari per la celebrazione della messa e l’amministrazione dei sacramenti.

Tutti gli associati erano invitati a pregare per ottenere ai sacerdoti e religiosi indigeni un grande zelo per la conversione dei loro compatrioti e un fedele attaccamento alla Santa Sede.

Jeanne Bigard scopriva in tutto questo la sua vera vocazione. Fare conoscere l’Opera era il suo appassionato desiderio. Parlava a tutti del suo progetto, risoluta di consacrarvi tempo, forze e beni personali. Nonostante la sua timidezza e la sua scarsa salute, si impegnerà a fondo per questo che diventerà lo scopo della sua vita: percorrerà tutte le diocesi della Francia, andrà all’estero, si recherà più volte a Roma.

Con l’Enciclica Ad extremas Orientis pubblicata il 24 giugno 1893 dal Papa Leone XIII, l’Opera si è sentita fortemente incoraggiata. Per le signore Bigard, questo documento suonò come una divina approvazione dei loro piani d’azione, lanciando al mondo cristiano ed a tutti i cattolici d’Europa l’invito a mostrarsi generosi e caritatevoli verso il seminario delle Indie. Alle preoccupazioni del Santo Padre per il clero indigeno fanno eco quelle delle Bigard, che pensano ai seminari del mondo missionario. Questa coincidenza a inspirato di porre la loro Opera sotto la protezione di San Pietro.

II primo schema dell’Opera fu stampato nell'ottobre 1894. II 12 luglio 1895 il Santo Padre Leone XIII accordò la benedizione apostolica all’Opera di San Pietro e alle sue fondatrici e membri. Nel luglio dell’anno 1896, Jeanne preparò e pubblicò un opuscolo di 78 pagine sull’Opera di San Pietro apostolo per il clero indigeno delle missioni, munito dell’imprimatur dei vescovi di Séez e di Vannes.

L’Opera è ormai realtà viva della Chiesa e nel 1922 diventerà Opera Pontificia. Jeanne Bigard si premura di ottenere anche un riconoscimento civile e, poiché lo stato laicista minaccia di appropriarsi di tutti i beni ecclesiastici, sposta la sede dell’Opera a Friburgo, in Svizzera.

La morte della madre il 5 gennaio 1903, trasformerà la vita di Jeanne in un angosciante calvario. Intuendo la gravità della malattia che sta per piombarle addosso, Jeanne affiderà l’Opera alle Missionarie Francescane di Maria di Friburgo. La sua intelligenza, affaticata dagli strapazzi e non più sostenuta dalla forte personalità della madre, è stravolta da un forte abbattimento che le toglie lucidità e solo a tratti le permette piena coscienza. Ricoverata prima in un Istituto religioso e poi in una clinica parigina (1905), vive interiormente l’angoscia del Getsemani e della croce ma mantenendosi sempre nelle mani di Dio; ben presto però il peggioramento del suo stato (1906) consiglierà di portarla ad Alençon presso le suore di S. Giuseppe dove si spegnerà il 28 aprile 1934.