Sœur Lucia Bortolomasi et la mission en Mongolie : "être le témoin du miracle permanent de la grâce"

Sœur Lucia Bortolomasi est née à Susa, dans la province de Turin, en 1965 : sa famille se compose de ses parents qui ont récemment célébré 60 ans de mariage, d'un frère aîné et d'un frère cadet que le Seigneur a appelé à Lui alors qu'il n'avait que 8 mois.

Sœur Lucia est devenue une religieuse missionnaire de la Consolata à l'âge de 25 ans. Après avoir servi dans l'animation missionnaire dans le nord de l'Italie, elle a vécu pendant 14 ans en Mongolie et se trouve maintenant à Népi (VT), auprès de la Maison Générale où elle exerce ses fonctions dans la Direction générale de l'Institut.

Sœur Lucia, partons du début : comment et à quel moment ta vocation à la vie religieuse s'est-elle manifestée ?

Après avoir terminé mes études et alors que je travaillais dans une école maternelle, je consacrais tout mon temps libre à travailler dans divers services de la paroisse avec le groupe de jeunes et dans mille autres activités. Je ressentais en moi le désir de me donner aux autres, je me disais que j'avais beaucoup reçu de Dieu : une famille qui m'aimait, la possibilité de faire des études, de trouver du travail, beaucoup d'amis avec qui je partageais les mêmes intérêts, j'aimais le sport, bref, j'avais tout dans la vie et j'étais vraiment heureuse, mais je continuais à ressentir en moi que tout cela n'était pas suffisant... Je me demandais comment faire pour que ma vie ait vraiment un sens. Le Seigneur a placé à mes côtés des personnes qui m'ont aidée à réfléchir, à prier et à découvrir que Dieu ne voulait peut-être pas de ces milliers de choses que je continuais à faire, mais qu'Il voulait le don de ma vie, consacrée à Lui et aux autres.

Pourquoi choisir les Missionnaires de la Consolata ?

Dans mon village il y avait les Missionnaires de la Consolata, avec le groupe de jeunes nous avons fait beaucoup d'activités avec eux et j'ai expérimenté leur enthousiasme à l’égard de la mission, pour aller vers des peuples qui n'avaient jamais connu le Seigneur. Cette joie m'a fait me demander si je pouvais, moi aussi, aller annoncer ce Dieu qui est venu pour tous. Entre-temps, j'avais rencontré une religieuse missionnaire de la Consolata qui revenait de Tanzanie. Peu de temps après, elle est décédée et je me suis immédiatement dit que j'irais à sa place pour être une Missionnaire de la Consolata et au bout de quelques mois, je suis entrée dans l'Institut.

Tu es partie comme missionnaire en Mongolie et tu as fondé avec des consœurs et des confrères la première mission de ta Congrégation dans ce pays d'Asie. Quand la fondation a-t-elle eu lieu, combien étiez-vous, où viviez-vous ?

Le fait de participer à l'ouverture d'une nouvelle mission est sans aucun doute une grâce, un don gratuit. C'est ce que nous avons vécu lorsqu'en 2003 nous sommes arrivés en Mongolie, les frères et sœurs missionnaires de la Consolata, ensemble pour un nouveau départ. Après quelques mois de connaissance et de préparation, au cours de l'été 2003, nous sommes partis pour Ulaanbataar: nous étions trois sœurs et deux frères missionnaires. Le sentiment de dépendre entièrement de la Providence était très fort : quelques jours avant notre arrivée, nous ne savions toujours pas où nous allions nous installer.

A notre arrivée, nous avons reçu un accueil fraternel de la part de la petite communauté missionnaire de Mongolie ; mais nous avons vécu aussi le sentiment immédiat d'être catapultés dans un monde complètement différent, dont nous n'avions pas les coordonnées pour le déchiffrer. Nous nous sommes donc immergés dans la nouvelle réalité, en faisant confiance à Dieu et en comptant sur une vraie fraternité, beaucoup de réflexion commune et autant de prière, pour soutenir le discernement qui s'imposait chaque jour.

Pouvons-nous retracer ensemble les prémices de ce parcours fondateur : quelles ont été les difficultés mais aussi les surprises du début ?

La première chose à faire consistait à apprendre la langue. Pour nous, cela a signifié passer trois années entières sur les bancs de l'école, redevenir des enfants et verser des larmes d'adultes, étant donné la complexité de la langue mongole. Pour se rappeler que l'on est étranger, il n'y a pas besoin de faire d'effort : à chaque pas, la réalité nous renvoie en plein visage cet état des choses, et on se rend compte que seule la bonté de ces gens nous permet de vivre dans leur pays. Durant les premières années, Internet était un mirage : le fait d’être si loin de nos familles et de nos amis était difficile. Mais peut-être cela a-t-il été utile pour tisser des relations de vraie fraternité entre nous, pour redécouvrir un Dieu proche, présent, qui guide et fortifie notre vie. La Mongolie nous a obligés à nous mettre constamment face à nous-mêmes. Tout cela a été fatigant à vivre mais c'est une grâce qui a changé et enrichi nos vies. Petit à petit, on entre dans cette culture, on commence à reconnaître ses valeurs fondamentales et cela nous donne la force de continuer à rester. On découvre que la mission est gratuité, on apprend que seul l'amour de Dieu nous fait rester à cet endroit et qu'il est normal qu'il en soit ainsi, sinon on commencerait à se prendre pour le protagoniste. Mais non, et c'est une grâce : les Mongols vivaient très bien même avant ton arrivée et ils continueront à le faire après ton départ ou après que tu aies donné ta vie sur leur terre, mais l'Esprit veut se servir de toi aussi, avec tout le poids de la fragilité que tu portes en toi, pour manifester le visage miséricordieux de Dieu. Nous avons l'habitude de penser à la mission en termes de faire-faire ; la réalité de la Mongolie nous apprend que l'important est d'être là, d'être présent au milieu de ce peuple.

Comment la première «annonce» a-t-elle été reçue ?

Il n'est pas facile de devenir chrétien dans un pays bouddhiste. En tout cas, ce n'est pas du tout évident, en effet, cela représente souvent une raison d'isolement social. C'est précisément à partir du témoignage de ces personnes que nous, missionnaires, nous nous sentons enrichis et aidés à grandir à la suite du Christ. Accompagner la foi jaillissante des personnes qui parcourent ce chemin exige de nous le plus grand sérieux et la plus grande profondeur, c'est une expérience unique, c'est un don étroitement lié à la vocation ad gentes. C'est être le témoin du miracle permanent de la grâce. Chaque jour, nous réalisons que la mission est celle de Dieu, que c'est Lui qui touche les cœurs et que nous sommes de simples instruments entre Ses mains.

Une rencontre, une personne, un visage qui t'a marquée.

J'ai gravé dans mon cœur de nombreux visages, de nombreuses rencontres, mais je voudrais vous raconter l'histoire d'Oghi, l'une des premières femmes que j'ai rencontrées à mon arrivée en Mongolie. Une femme qui, à cause d'un médicament pris par sa mère pendant la grossesse, est née sans mains et sans jambes. Une femme courageuse, pleine de ressources, qui ne s'est jamais refermée sur elle-même, mais a fait de sa vie un don pour les autres. Avec une détermination hors du commun, elle est parvenue à devenir indépendante : elle vit seule et est capable d'accomplir pratiquement tous les gestes quotidiens qu'une personne peut faire, bien qu'elle n'ait que deux moignons à la place des mains et des prothèses à la place des jambes. Elle a accueilli la foi en Christ avec beaucoup d'enthousiasme, comme une expérience de liberté encore plus profonde, celle de se sentir fille aimée de Dieu. Et sa prière déborde toujours de louanges et de remerciements pour le don de la vie.

Aujourd'hui, la mission en Mongolie se poursuit et l'un de vos confrères, le père Giorgio Marengo, également pionnier de cette mission, est maintenant évêque dans ce pays : combien êtes-vous maintenant et comment êtes-vous structurés ?

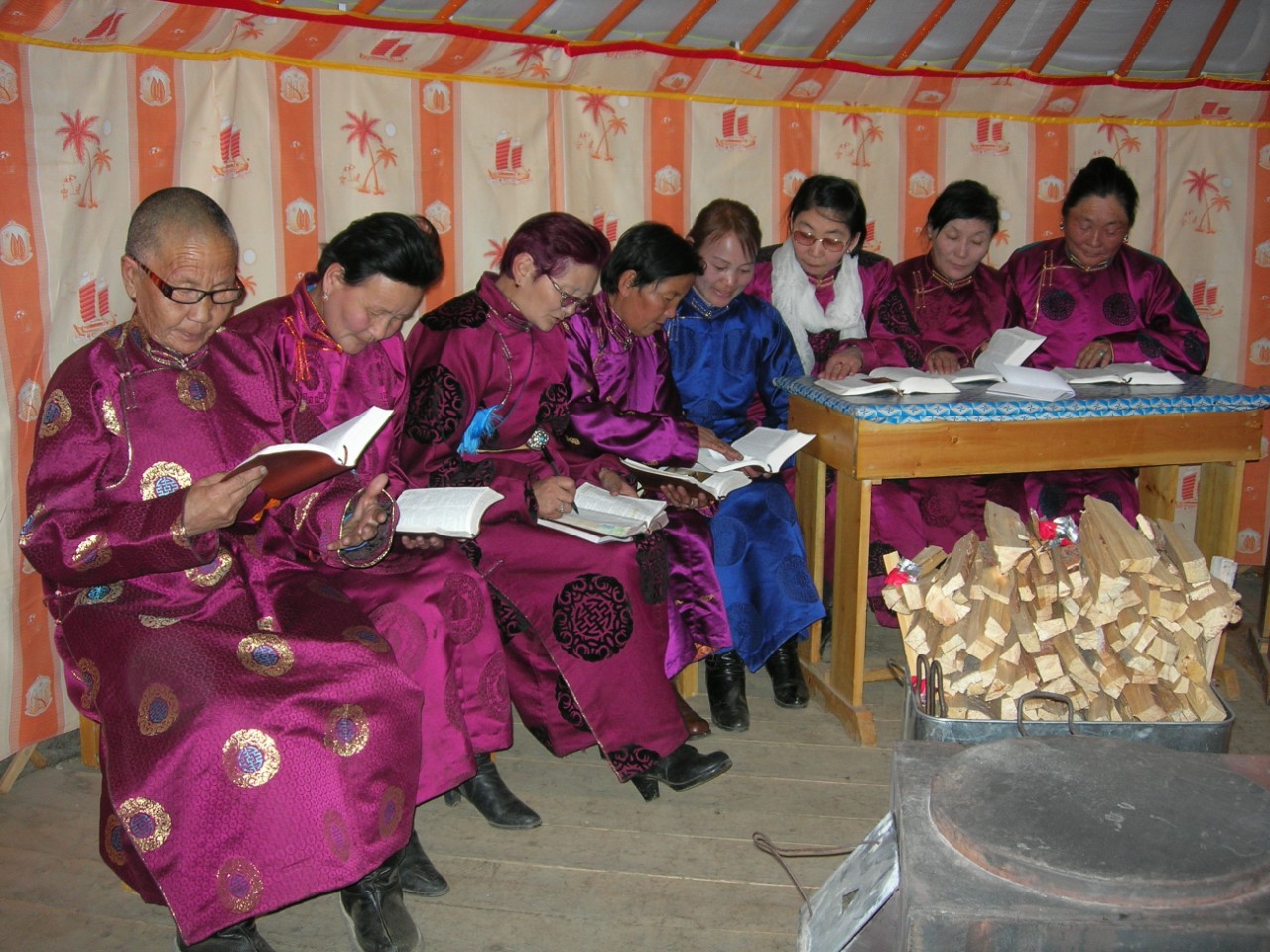

La mission en Mongolie se déroule avec enthousiasme, il y a quatre frères et sept sœurs missionnaires répartis en deux présences, une dans la capitale, au nord de la grande banlieue urbaine, dans un quartier assez difficile à cause des problèmes sociaux et de la marginalisation, où l'on effectue un service social ; et une présence à Arvaiheer, à 400 km de la capitale où l'on accompagne la petite communauté chrétienne et où l'on s'engage dans une humanisation intégrale.

En 2014, les premiers pas ont été faits en matière de dialogue interreligieux à Kharkhorin, ancienne capitale de l'immense empire mongol, berceau du bouddhisme local et lieu symbolique de l'histoire de ce Pays. Ici, des relations d'amitié et de collaboration se tissent avec les autorités locales. Ces contacts ont ouvert les portes à une présence très réduite et discrète, axée sur le dialogue et la recherche ; aujourd'hui, la « Maison de l'amitié » est un petit centre de rencontre et d'échange, où il n'y a pas encore de communauté stable, mais qui nous permet de suivre diverses initiatives venant de la toute proche Arvaiheer.

Nous sommes honorés que le Pape ait nommé l'un d'entre nous, le Père Giorgio Marengo, à la tête de la petite Église de Mongolie et nous souhaitons de tout cœur lui faire sentir notre proximité et la certitude que nous cheminons avec lui.

Sœur Lucia, la Mongolie te manque, penses-tu y retourner tôt ou tard ?

La Mongolie me manque terriblement, vivre la mission dans cette terre au ciel bleu a été pour moi un magnifique don de Dieu, une grande richesse pour ma vie, pour laquelle je ne cesserai jamais de rendre grâce. J'espère, après ces années de service au sein de l'Institut, pouvoir revenir parmi le peuple de Mongolie, que j'aime de tout mon cœur. Et qui m'a aidée à vivre les choses essentielles de la vie et à laisser derrière moi tout ce qui n'est pas important. Un proverbe mongol le dit de manière très poétique : « les nuages passent, le ciel reste ».

Quel est, à ton avis, le défi le plus pressant pour un/une missionnaire ?

La mission que j'ai vécue en Mongolie m'a profondément marquée, elle a creusé en moi, elle a ébranlé mes certitudes humaines pour faire plus de place à l'humilité et à la Grâce. Je crois que l'un des défis les plus urgents pour un missionnaire est de laisser son cœur se transformer, de laisser tomber toutes ses certitudes et de faire de la place à Dieu pour pouvoir s'approcher des gens avec le même amour que celui avec lequel nous faisons l'expérience d'être aimés par Lui et être cette simple petite présence de consolation au milieu des peuples vers lesquels nous sommes envoyés.