22 octobre - Rustrel, la fabrique de notre Dame des Anges

Très jeune, Pauline Jaricot réfléchit à ce qu’il faudrait faire pour rendre à l’ouvrier sa dignité d’homme, de père et de chrétien. En fait, les chrétiens s’inquiètent de la situation des ouvriers et ils cherchent à rétablir l’harmonie sociale et guérir du paupérisme. Ils dénoncent l’aggravation de la condition ouvrière dans l’industrie. Fréderic Ozanam est préoccupé par la question sociale, critique le libéralisme économique et cherche avec d’autres un progrès social, basé sur la réalisation des principes chrétiens de fraternité et de charité. Selon lui, la question qui agite le monde aujourd’hui, « c’est la lutte de ceux qui n’ont rien et de ceux qui ont trop » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 329). Comment donner un peu de « temps libre », de « salut » à la classe ouvrière dans la mouvance du catholicisme social ? Que faire, afin que l’ouvrier retrouve sa dignité d’homme, de chrétien, de père ? Comment rendre à l’ouvrier sa dignité d’homme, comment faire goûter au père de famille les douceurs et les charmes de son foyer domestique ? Comment rendre l’époux à l’épouse, le père à son enfant et « Dieu à l’homme dont il est le bonheur et la fin ? » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 340) Faut-il créer une usine chrétienne ?

La charité ne suffit plus ; la justice doit intervenir, d’où le souhait d’une association libre des travailleurs. On commence, surtout dans le nord de la France, à dénoncer l’exploitation de l’homme par l’homme, qui spécule sur son semblable comme sur un vil bétail » (Mgr Giraud, Cambrai, 1845 ; voir Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 330). Mgr Affre (Paris) dénonce en 1843 ce « nouvel esclavage » auquel conduit une économie de profit qui tend à écraser les travailleurs industriels. C’est l’ébauche d’un catholicisme social qui trouve écho chez Ozanam. Les évêques se situent surtout sur le terrain des principes moraux et spirituels et sont, généralement, hostiles aux doctrines socialistes et silencieux quant à l’idée d’association ouvrière que préconise notamment Ozanam. Leurs espoirs sont surtout placés dans la restauration de la foi et le retour à la religion.

A l’époque de Pauline, « la soierie occupe quelque 40.000 ouvriers dont 30.000 tisseurs appelés canuts. Ils s’entassent avec leur famille, dans les étroits logements des quartiers de la Croix-Rousse et de Saint-Georges. La place des Terreaux, près de laquelle habite la famille Jaricot, en est le véritable centre commercial. » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 323). Avec l’arrivée des métiers mécaniques, les enfants sont très demandés. Les intérêts des employeurs recoupent celui des familles qui s’y procurent un salaire d’appoint, au grand dam de l’éducation et de la santé des enfants. La loi règlementant le travail date de 1841 est mal appliquée. Les femmes sont également demandées, même si la loi exige l’autorisation du mari à qui le salaire appartient. « A Lyon, les ouvrières de la soie travaillent de 14 à 16 heures par jour parfois plus, dès 3 heures du matin l’été, 5 heures l’hiver et jusqu’à la nuit, 11 heures du soir parfois. Le dimanche est le seul jour de congé. Les ateliers sont malsains, peu éclairés. […] La faiblesse de leur salaire et les périodes de chômage créent chez beaucoup de femmes seules un problème insurmontable et génère de nombreux cas d’exploitation sexuelle. La prostitution se développe particulièrement chez les ouvrières de la soie. Pauline constate tout cela de ses yeux, ne serait-ce que lorsqu’elle va dans les traboules et rues de Lyon récolter le sou hebdomadaire de la Propagation de la Foi. » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 323).

Certes, les ouvriers s’organisent pour trouver des remèdes à leur détresse, mais leur vie est difficile. Il existe un cadre du « mutuellisme », des sociétés qui regroupent des ouvriers qui, moyennant une cotisation mensuelle, reçoivent une aide en cas de maladie, chômage, vieillesse. Ce dispositif, déjà ancien à Lyon, a permis de mettre en place un « Devoir mutuel » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 324). Lors des journées de novembre 1831 puis des grèves à partir de 1833, les tensions et conflits ont lieu « entre les mutuellistes ouvriers et les républicains dont l’activité se traduit à Lyon sous la forme de banquets, sociétés secrètes, journaux. » (Catherine Masson, Pauline Jaricot, op. cit., p. 324). Même si ce mutuellisme de résistance va être désorganisé après la répression qui suit les journées de 1831, le mutuellisme d’assistance va continuer à se développer. Pauline va se demander s’il ne faut pas aller plus loin, en transformant des ouvriers chrétiens en apôtres qui vont transformer la société en profondeur grâce à l’esprit de l’Évangile. L’idéal, selon elle, serait la création d’usines chrétiennes où toutes les règles, y compris l’entraide entre ouvriers, seraient fondées sur l’Évangile.

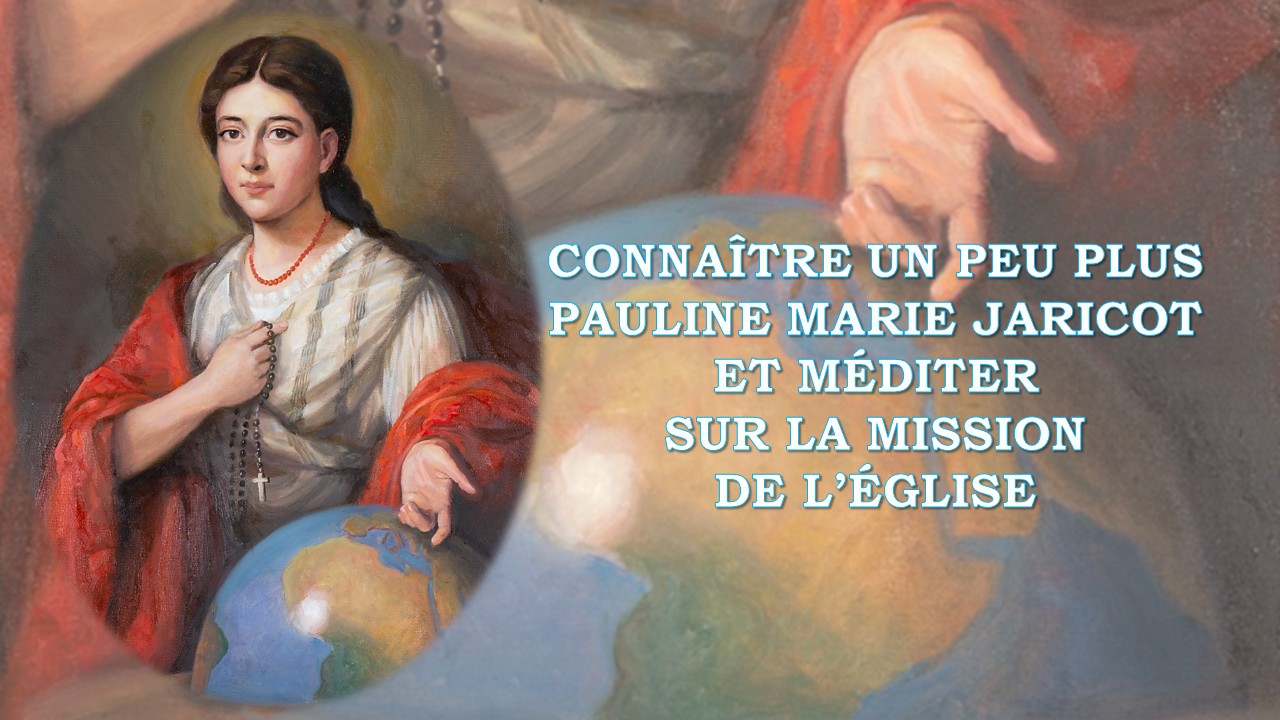

Pauline Jaricot veut créer une entreprise, Notre-Dame des Anges, en lien avec la famille Perre-Allioud. En fait, elle va fournir continuellement des fonds monétaires qui, finalement, au lieu de servir son projet, vont être utilisés pour d’autres acquisitions et dissipations. Même si Pauline conseille à ses proches collaborateurs la prudence de rigueur, elle ne reçoit qu’une réponse qui cache bien la malveillance d’une consolidation de « coalition entre les vieux renards » qui se concertent pour la fondation d’une nouvelle société, en exploitant « l’idée de la Banque du ciel et la participation de Pauline » (Sœur Cécilia Giacovelli, Pauline Jaricot. op. cit., p. 244). On dit à Pauline : « Un cœur chrétien ne peut héberger aucun sentiment de haine et de vengeance. » (Sœur Cécilia Giacovelli, Pauline Jaricot. Biographie, Paris, Mame, 2005, p. 244). Et même si Pauline fait remarquer qu’il y a « une nuance incommensurable entre un sentiment de vengeance et une confiance aveugle » (Sœur Cécilia Giacovelli, Pauline Jaricot. op. cit., p. 244), l’argent de Pauline va être détourné ainsi que celui des amis et des petits actionnaires qui lui avaient fait confiance pour participer à son projet. Il s’agit surtout des personnes appartenant au réseau de la Propagation de la Foi et à celui du Rosaire vivant.

La « Société des Forges de Sainte-Anne-d’Apt » est fondée le 3 avril 1846 dont le but principal est la transformation des coulées de fonte des hauts-fourneaux de Rustrel en fer et tôle. Mais les choses se compliquent, la Société est gravement compromise et Pauline comprend que son projet entre dans une phase critique, voire désastreuse, en particulier pour les petits actionnaires qu’elle a personnellement associés. A peine six mois après sa fondation, les Sociétés des Forges de Sainte-Anne d’Apt « présente une perte de plus de 100.000 francs, due à une dilapidation inqualifiable de fonds. Il ne reste que 600 francs dans les caisses et une quantité de marchandises en vente qui ne dépasse pas 9.000 francs. En revanche, les débits à solder pour l’immobilier et la main-d’œuvre atteignent un montant de 500.000 francs. » (Sœur Cécilia Giacovelli, Pauline Jaricot. op. cit., p. 246.) Pauline est ruinée par des escrocs et des voleurs. Son beau projet va s’anéantir, alors qu’il s’agissait d’une « usine chrétienne » où l’Évangile serait la référence, de façon à transformer les ouvriers en travailleurs vertueux et apôtres. Pauline va mourir en « victime », ruinée, vilipendée, sans pourtant perdre la confiance en son « divin Époux ». Cela va la pousser à approfondir sa méditation sur le mystère de la croix.